日本漢文の世界

写本日本外史

日本外史について

1.『日本外史』はどのような書物か

『日本外史』は、幕末の漢学者・頼山陽(1780-1832)の主著です。

※頼山陽についてはこちらをご覧ください。

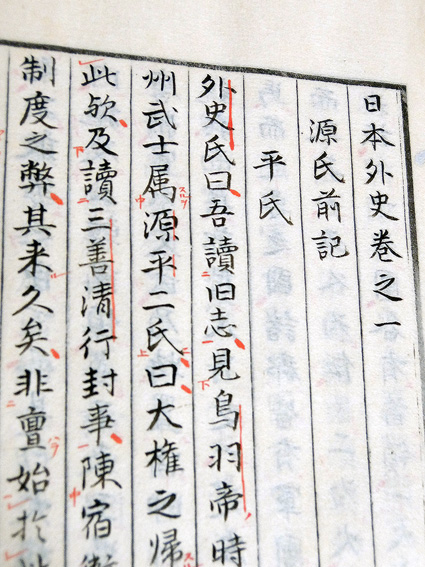

写本日本外史巻一書影

写本日本外史本文

本書は、源平の争乱から江戸幕府の天下平定までの武家の歴史を、司馬遷の『史記』世家に倣って漢文で書いた本です。『史記』は、英雄たちのエピソードを介して彼らの性格を浮き彫りにしますが、『日本外史』もこの手法に倣い、英雄たちのエピソードを躍動するような名文で生き生きと語っています。森田思軒は、『日本外史』の文章を中井履軒の『通語』、中井竹山の『逸史』など他の先行する漢文の諸史とくらべて、次のように言っています。けだし他の諸史は、多く某の事実、詳しく言えば個人の所作所成に力を用いてこれを写し、外史はもっぱらその事実の底に伏せる個人の性質に意を注いでこれを写せり。外史の諸人物の他の諸史に比して皆な各自鮮明の特色異采を具して紙上に立つが如き趣き有るものは、これがためなり。

(『頼山陽及其時代』317ページ)

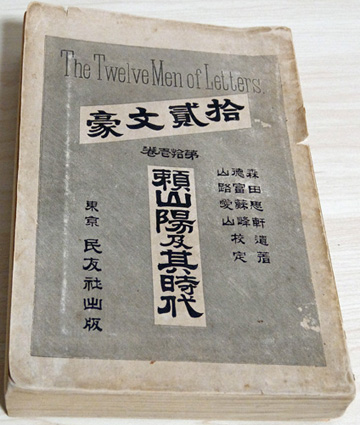

森田思軒の遺著となった『頼山陽及其時代』

明治31年(1898年)出版

頼山陽への深い理解を示しました

2.『日本外史』の体裁

『日本外史』の体裁については、頼山陽自身が「日本外史例言」で説明しています。(この例言は「頼氏正本」に掲載されているもので、川越版やこの写本にはありません。)

『日本外史』では、源氏、新田氏、足利氏、徳川氏を武家の正統として「正記」を立て、源氏前記に平氏、源氏後記に北條氏、新田氏前記に楠氏、足利氏後記に後北條氏・武田氏・上杉氏・毛利氏、徳川氏前記に織田氏・豊臣氏を配しています。武家の正統して「正記」を立てる四家は、いずれも源氏の流れで、新田氏以外は征夷大将軍です。

松林飯山は、『日本外史』が征夷大将軍ではない新田氏に「正記」を立てているのは体裁を失うものだと批判しています。飯山いわく、それ征夷は名なり、忠邪曲直は実なり。ゆえに忠臣烈士も天子の詔(みことのり)無くんば征夷たるを得ず。乱臣賊夫も天子の詔あらば則ち征夷たるを得。名実両(ふた)つながら行われて相悖(もと)らず。吾の見るところは天子の詔のみ

(「論日本外史体裁之失」『飯山文稿第一巻』所収。原文は漢文。)

しかし、頼山陽自身は「けだし、此の間、宇宙いまだ有らざるの国勢あり。之を叙するにはまさに宇宙いまだ有らざるの文体を用うべし」(日本外史例言)などと自慢しているくらいなので、飯山の批判は彼からすれば杓子定規で的外れなものということになり、おそらく痛くも痒くもないことでしょう。

『日本外史』は、上記のような家ごとの記述(紀伝体)を採用したために、同一事実が随所で繰り返されることになります。たとえば、「関ケ原の役」の記事は、織田氏、豊臣氏、毛利氏、上杉氏のところに出ています。頼山陽は、この重複をうまく利用して、同じ事柄でも徳川家に都合の悪いことは豊臣氏のところに書き、豊臣家に都合の悪いことは徳川氏のところに書くなどして、全体のバランスを取っています。

3.『日本外史』の尊王思想

『日本外史』には「外史氏曰く」として叙事の間に史論が差しはさまれ、「天皇家こそが日本国の唯一の国主であり、徳川氏等の武家は天皇家を輔弼する存在である」という立場で一貫しています。『日本外史』が楽翁・松平定信に献じられたとき、当時14歳であった天台僧・覚王院義観は、この書は、皇室の衰退を嘆き、武門の専横をいきどおる尊王思想を宣伝するもので、危険な書物であるとして、楽翁にこれを公にしないことを忠告しました(坂本箕山『頼山陽』929ページ)。しかし楽翁は、『日本外史』は穏当な書物であるとして、みずから序文を作り、賜っています。その序文は次のとおりです。

おほかた、ことをしるすに、もらさじとすれば、わづらはしく、はぶけば、また要をうしなふ。そのほどをうるもの、またまれなるべし。評論などするも、わがさらにもとめず、おのづからの正理に至れば、穏当にして、その中道をうるがゆゑに、朕兆(ちんてう)のめにみえざることまでも、のがす事なし。これをまたくそなへしものは、この外史とやいはむ、とひそかにおもへば、ひそかにしるしつ。後のひとの論、いかがあらむ。 文政十一年正月廿あまり五日 風月翁しかし、覚王院が予見したとおり、『日本外史』の尊皇思想は、幕末の志士たちの共感を得て、倒幕運動の大きな原動力になっていきました。木戸孝允は、「維新の際、国事に命をおとし、天下の士気を鼓舞せし者多し。しかれども山陽の外史を著せし功にはしかざるなり」と言ったと伝えられています(頼成一『日本外史解議』解題)

坂本箕山著『頼山陽及其時代』

大正2年(1913年)出版

総ページ数が1326ページもある、頼山陽についての百科全書的著作

4.『日本外史』の文章

写本日本外史本文

『日本外史』の文章は、漢文としては非常にやさしく、分かりやすいものです。森田思軒いわく余は、僻典・僻辞畳出せる八犬伝の仮名文よりも、むしろ外史の漢文の一般の読者に解し易きもの有らずやと疑い念(おも)うものなり。要するに外史が当時の読書社会に於けるは、新聞雑誌が今日の読書社会に於けると大差無かりしならむ。当時の人は、およそ今人が新聞雑誌を読むほどの面倒を忍べば、ほとんど外史を読み得しならむ。

(『頼山陽及其時代』326ページ)

しかし、その通俗性に対して「日本外史の文章は和習だらけだ」などの批判が沸き起こることになりました。同時代の代表的な批判者として帆足万里を挙げておきましょう。彼の文集の一つ『西崦先生餘稿』に掲載されている「復子庾」(『帆足万里全集』上巻681ページ)は、字(あざな)が「子庾」である人(誰かは不明)からの手紙に対する返信ですが、次のように書いています(原文は漢文)。承けて頼子成の外史を読む。僕もまた久しくこの書あるを聞く。さきに中津の人来たり、一巻を携(たず)さう。即ち大阪前後の役を記するものなり。僕に瑕疵を抉摘せんことを請う。僕老せり。これがために口業せんことを欲せず、辞して為さず。門生后輩、一読して皆よくその謬りを挙げ、さらに嗤笑を為す。僕かつて竹山先生の『逸史』の文章いまだ工(たくみ)ならざるを恨む。今この書を観るに、『逸史』に下ること数等、『逸史』は蕪累多しといえども、改定一番すれば尚お以て史氏の缺を補うべし。頼生の作るところは、文字の鄙陋に論なく、和習錯出す。加うるに考証の疎漏、議論の乖僻を以てす。真に以て瓿醤(ほうしょう)を覆(おお)うべし。渠(かれ)これを以て横しまに重名を得るは、真に怪嘆すべし。

「瓿醤を覆うべし」とは、「そんな本は無価値だから醤油を入れる甕のふたにでもしておけばよろしい」という意味です。ほとんど全否定といってもよい厳しい評価です。

近代以後においても、『日本外史』の通俗性を嫌い、非難する人がいます。その代表者は江戸文学通で知られる小説家の石川淳です。石川氏いわく、私事をいえば、わたしは元来 『日本外史』という俗書の著者である山陽というものをどうも好まない。かつての少年修史のこころざしがついにこの通俗読物を編むに終ったことは、落ちれば落ちたものと見える。

(『文林通言』昭和45年3月)

一方で、みずからを「山陽癖」と称するほど頼山陽を絶賛した徳富蘇峰など、『日本外史』を高く評価する人もいます。蘇峰は日本人の手際にて、漢文をかくのごとく漢文のテクニックに篏(はま)り、しかもよく日本化して、日本の歴史を日本人に諒解せしむるよう、かく日本的に作出したのは、前にも後にも山陽一人と云うも、おそらく過言ではあるまい

(『頼山陽』231ページ)と言っています。

このように『日本外史』の文章は人によって好き嫌いがはっきりと分かれます。その文章は通俗的で大衆受けしますが、いわゆる玄人からは毛嫌いされる傾向が顕著です。今日において「純文学」の愛好家がエンタテインメント文学を「大衆文学」「通俗文学」と貶めて毛嫌いするのに似ています。

『日本外史』の文章は、一部で貶めていわれているような変体漢文ではなく、正則の漢文で書かれていることは間違いありません。「和習」といわれるのは、わざと効果を狙って日本語を使用している部分です。これは無学ゆえに日本語が混じる「和習」とは違います。たとえば巻之三に源頼朝が弟・範頼に言った言葉として「汝もまた九郎の弐の舞をなす者なり」とあります。「弐舞(にのまい)」は日本語ですが、漢語で「踏轍(轍を踏む)」と書くよりも面白い表現です。しかし、こういう遊び心を許せない人は、「和習」と非難するわけです。

5.歴史書としての『日本外史』

『日本外史』に記載された史実に誤りが多いことは、すでに頼山陽の在世当時から指摘されていました。その原因は、作者・頼山陽が天才肌であまり読書せず、少ない史料だけをもとに『日本外史』を著作したことにあります。

川田甕江は、『日本外史』の引用書目には『足利治乱記』のような偽書も混じっていることを挙げ、修史の根本は引書の善悪にあり、(中略)外史の引書は僅かに二百五十九部なれば、精選なるべきに、さは無くして偽書もあり、筋立たぬ書もあり、また必ず引用すべき書をのこしたるものもあり、これいわゆる甚だしくは書を読まざるの一証なり

と言っています(坂本箕山『頼山陽』966ページ以下より孫引き)。川田氏は、『日本外史辯誤』を著して完膚なきまで誤りを指摘しましたが、この書は『日本外史』の版権を所有する頼氏の懇願により刊行されず、稿本のまま川田家に蔵されていました。この秘蔵書を閲覧した久保利謙博士によれば、『日本外史辯誤』は『日本外史』の史実の誤りを修正することに主眼を置いた書であり、『日本外史』の史観に対しては好意的であるとのことです。(久保利謙著作集7日本近代史の成立247ページ以下の「川田剛博士の『日本外史弁誤』について」に『日本外史辯誤』の一部分が引用紹介されています。)

また、『日本外史』の史論は、新井白石の『読史餘論』の剽窃である(塩谷宕陰・田口鼎軒等)との批判があります。『読史餘論』の議論を踏襲していながら、新井白石の名前を出していないことが、特に批判されるところです。この点については弁護の余地はありませんが、『日本外史』の史論がすべて白石の踏襲であるわけではなく、足利義満論、織田信長論など、独自の見解を述べたところもあります。当時において凡儒が陳腐な史論を繰り返していたなかで、頼山陽が『読史餘論』の卓越した史論を発見し、敷衍したことは、精彩を放つものだったとは言えましょう。

今日では史実に誤りの多い『日本外史』は、すでに「歴史書」としての価値を失っています。しかし、徳富蘇峰は日本外史は、全く詩的ローマンスとも云い、ローマンス的歴史とも云い、いずれにしても芸術品であって、決してそれが科学的歴史でもなく、また当初より山陽は科学的歴史を作らんとするものでもない。

(『頼山陽』236ページ)と言っています。『日本外史』は、学問的著作ではなく芸術的著作であり、その通俗性によって幕末から戦前に至るまで、多くの読者に愛されてきたのです。『日本外史』は、もっとも多くの読者を獲得し、歴史をも動かした日本漢文学史上の最高傑作なのです。

2017年11月5日公開。